상세정보

□ 개 요

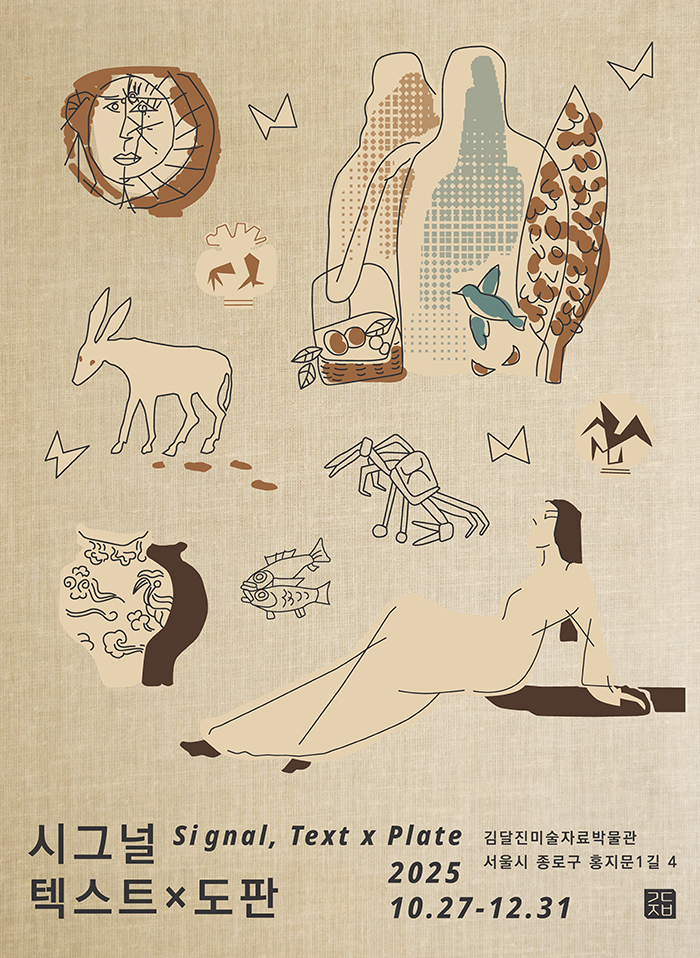

○ 1900년대부터 발행된 정기간행물, 단행본 등의 표지화 및 삽화와 표지해설 및 평론, 시를 살펴보며, 그림과 문자와의 관계성을 사유

○ 일상의 시각문화 안에서 미술이 상징하고 표상하는 바를 텍스트와 함께 집중적으로 조명

○ 시대별, 장르별로 표지화와 삽화와 글을 살펴봄으로 당대 문화, 사회의 변화와 예술적 흐름을 조명

○ 작품, 단행본, 정기간행물, 신문스크랩 등 90여 점

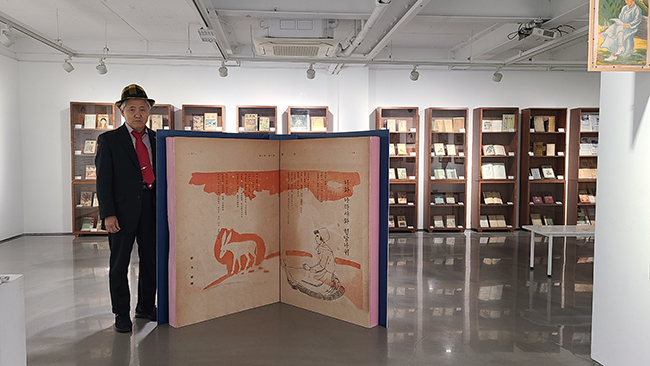

전시전경

김달진미술자료박물관은 2025년 네번째 기획전 《시그널, 텍스트×도판》전을 개최한다. 이번 전시는 미술에 있어서 이미지와 텍스트와의 관계를 중심으로, ‘미술이 표상하는 것은 무엇인가’라는 근본적인 질문을 탐구하고자 기획하였다. 전시는 20세기 이후 화가들이 제작한 표지화 및 삽화, 관련된 표지 해설과 평론, 시, 수필 등을 통해, 화가들의 사유가 담긴 이미지와 글을 집중적으로 살펴본다. 근대부터 현대까지 대중과 밀접하게 연결된 단행본과 정기간행물 등의 표지화 및 삽화 등의 일상의 시각문화의 흐름을 살펴보며, 단순한 미술 개념에서 당시의 사회와 시대적 분위기를 반영하는 또 다른 미술의 역할과 의미를 재조명하는 전시가 될 것으로 기대한다.

전시는 세 부문으로 구성된다.

중성 제1권 제2호_1929.5.1_중성사_이도영 표지화

1부는 표지화 탄생

개화기 이후 도입된 인쇄술과 출판의 발달은 사회 전반에 혁신적 변화를 가져왔는데, 교육이나 신문, 잡지 분야에서의 출판물은 대중의 근대적 사고의 성장과 함께 근대 시민사회 태동의 기반이 되었다. 특히 신문, 딱지본 소설은 대중들의 많은 인기를 누렸고, 20세기 초부터는 화가들이 제작한 삽화와 표지화의 등장은 출판물의 시각적 요소로서 중요한 역할을 하였다. 이러한 격변기에 활약한 사람은 서화가 이도영(1884–1933)이다. 안중식, 조석진에게 사사하고 서화가로 활동하던 이도영은 1908년경부터 딱지본 소설의 표지화를 그렸고, 1909년 오세창이 초대 사장으로 창간한 『대한민보』 창간호부터 최초의 시사만화 및 삽화를 제작하며 표지화와 삽화의 시대를 열었다.

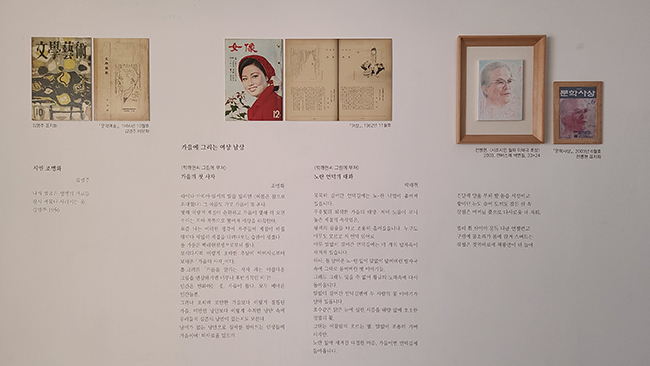

이를 보여주는, 대중 종합지 『중성』 1929년 5월호의 권두언과 이도영의 표지화, 그리고 첫 표지화의 시작을 알린 1908년 『홍도화』(유일서관)의 이도영의 표지화를 전시한다. 『청춘』 창간호(1914, 신문관) 표지화는 고희동(1886-1965)이 제작한 것으로 첫 서양화 표지화이다. 내지에 수록된 고희동과 안중식(1861~1919)의 삽화를 함께 전시함으로써 시대적 전화기에 있던 서화가들의 활동 양상도 살펴볼 수 있다.

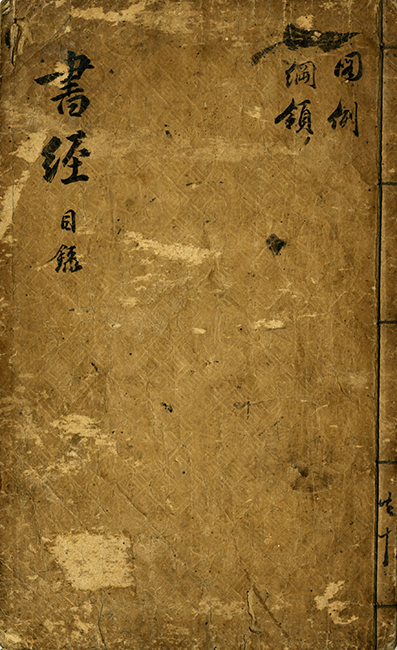

서경대전(書經大全)_황제비교정, 욱욱당_1717

2부 장르별, 시대별 표지화 및 삽화의 풍경

김달진 박물관 소장품 중 가장 오래된 18세기 중반인 청나라 강희56년(1717)에 유교 경전 오경 중의 하나인 서경의 주석서인 『서경대전』(황제비 교정, 욱욱당 발행)을 통해 콩기름에 능화문을 압인한 전통적 서책을 살펴볼 수 있다. 1900년대초 외국에서 발행된 저서의 표지화, 1920년대 이후 한국에서 본격적으로 발간되는 『중성』 『춘추』 등 순수 문학지, 대중 잡지, 시사지, 소설, 수필, 시화집, 신문 아카이브 등을 장르별, 연대별로 구분하여 전시한다. 각 자료의 해당 텍스트가 있는 경우 함께 전시하여, 화가들이 제작한 장르별로 다채로운 표지화와 삽화 및 글을 감상할 수 있다.

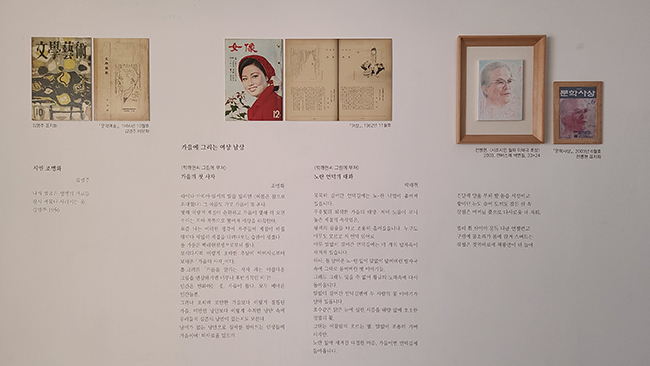

1946년 중등학생잡지로 창간한 『진학』(1946년 3월호)은 정종여(1914~1984)의 표지화와 표지해설을 담았다. 정종여는 오사카미술학교 졸업후 이상범에게 사사후 한국전쟁시 월북하였다. 1955년에 창간하여 2025년 9월호까지 통권 849호로 최장수 문학지인 『현대문학』은 창간호에 김환기 표지를 포함하여 많은 작가들이 표지화와 삽화에 참여하였다. 김환기, 이상범, 서세옥, 변종하, 김기창 등의 표지화와 표지의 말을 감상할 수 있다.

조선일보사에서 1936년 창간한 여성잡지 『여성』 1938년 3월호에서 소개한 백석(1912-1996)의 시 「나와 나타샤와 흰 당나귀」를 소개한다. 표지화 및 백석 시의 삽화는 정현웅(1911~1976)이 그렸다. 『문장』 1939년 7월 임시증간호에 수록된 정현웅이 백석에 대해서 쓴 글과 삽화 「미스터 백석」을 함께 소개한다. 백석과 정현웅의 우정 관계를 살펴볼 수 있는 자료이다.

신태양 창간호_1952.8월호_신태양사_백영수 표지화

3부 ‘여성’ 표지화를 통해 본 변화

1908년 이야기 속 여성을 표현한 첫 표지화를 시작으로 1920년대 이후 본격적인 여성잡지가 발간되면서 ‘신여성’을 나타낸 이미지들이 등장하기 시작한다. 1920년대 여성잡지로 『부인』 1922년 6월 창간호 노수현 표지화, 『신여성』 1925년 8월호 안석주 표지화, 『여성』 1938년 3월호 정현웅 표지화, 『문화조선』 1941년 9월 김인승 표지화, 『신태양』 1952년 8월 창간호 백영수 표지화 등을 전시한다. 표지와 더불어 목차나 내용을 감상할 수 있게 구성하였다. 1920년대부터 1960년대까지 다양한 대중 잡지에서 표상되는 여성 이미지와 내용을 통해 지식인 여성층의 대두 및 계몽의 시대로 변천, 자본 시장의 등장 등 시대별 사회의 변화 양상, 잡지의 성격, 작가들의 표현의식을 다양하게 살펴볼 수 있다.

이번 전시에 대해 김달진 박물관장은 “아카이브 기관으로서 그간 수집한 미술 아카이브 통하여 관람객들이 이미지와 텍스트의 상호관계를 다양한 관점에서 관람함으로써 미술의 개념과 이해가 확장되는 계기를 마련하고자 한다.”고 기획의도를 밝혔다.